Ксилография

ксилогра́фия

(от греч. xý lon – срубленное дерево и grá phō – пишу, рисую), гравюра на дереве, самая древняя техника гравирования.

Благодаря лёгкости выполнения была распространена и в Европе, и в странах Востока.

Различают два вида ксилографии: обрезную и торцовую гравюру.

Древнейшая разновидность –обрезная гравюра, в которой используют доски продольного распила. Мастер намечает рисунок

на отшлифованной доске; затем каждая линия, штрих и пятно с двух сторон обрезаются острыми ножами

(отсюда название«обрезная гравюра»); промежутки между ними выдалбливаются стамесками. На доску специальным

валиком наносится типографская краска, затем делается оттиск на бумаге – вручную или с помощью специального станка-пресса. Изображение на оттиске всегда получается зеркальным, как и в др. видах гравюры. С одной доски можно сделать

несколько тысяч отпечатков. «Обрезная» гравюра на дереве относится к высокой печати, так как изображение на оттиске

отпечатывается с выступающих, выпуклых мест доски.

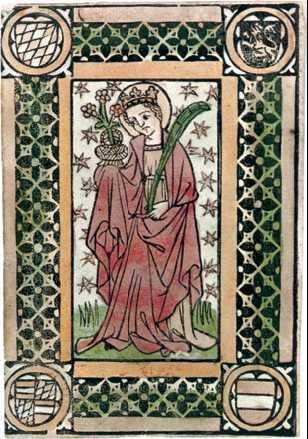

«Св. Доротея». Ксилография. Ок. 1430 г.

В. В. Кандинский. «Гусляр». Ксилография. 1907 г. Государственная Третьяковская галерея. Москва

Г. Доре. Иллюстрация к сказке Ш. Перро «Кот в сапогах». 1862 г.

В Европе ксилография появилась в 15 в. (М. Шонгауэр, А. Дюрер и др.). В Германии продавались также бумажные «иконы»

для людей из низших слоёв общества – отдельные листки-гравюры с изображениямисвятых или сюжетов из Священного Писания. Изобретение ксилографии позволило выпускать печатные книги.

Для этого все буквы и иллюстрации каждой страницы вырезали на одной доске. В 1450 г. в ГерманииИ. Гутенберг

изобрёл печать «подвижными» буквами. Текст стали набирать из отдельных металлических букв, а иллюстрации ещё

долгое время продолжали вырезать на дереве. Недостатком обрезной гравюры было то, что резать поперёк волокон

доски было сложно; диагональные и округлые линии давались мастерам сбольшим трудом. Лишь в кон. 18 в. английский

гравёр Томас Бьюик предложил использовать доски непродольного, а поперечного распила. Так появилась «торцовая»

гравюра, которая по своим возможностям приблизилась к гравюре по металлу. На доске поперечного распила линии

получались тоньше, гибче и разнообразнее.

Вплоть до кон. 19 в. торцовую гравюру применяли главным образом для репродуцирования. В нач. 20 в., когда появилась

Вплоть до кон. 19 в. торцовую гравюру применяли главным образом для репродуцирования. В нач. 20 в., когда появилась

возможность использовать в качестве репродукций фотографии, гравюра на дереве стала возрождаться как авторская

техника (Э. Мунк, О. Бёрдсли, А. П. Остроумова-Лебедева, В. А. Фаворский и др.).